Liah

Parution octobre 2024

Une petite équipe, face à des intérêts financiers extraordinaires et des enjeux planétaires. Une intelligence artificielle, aux prises avec la déraison humaine.

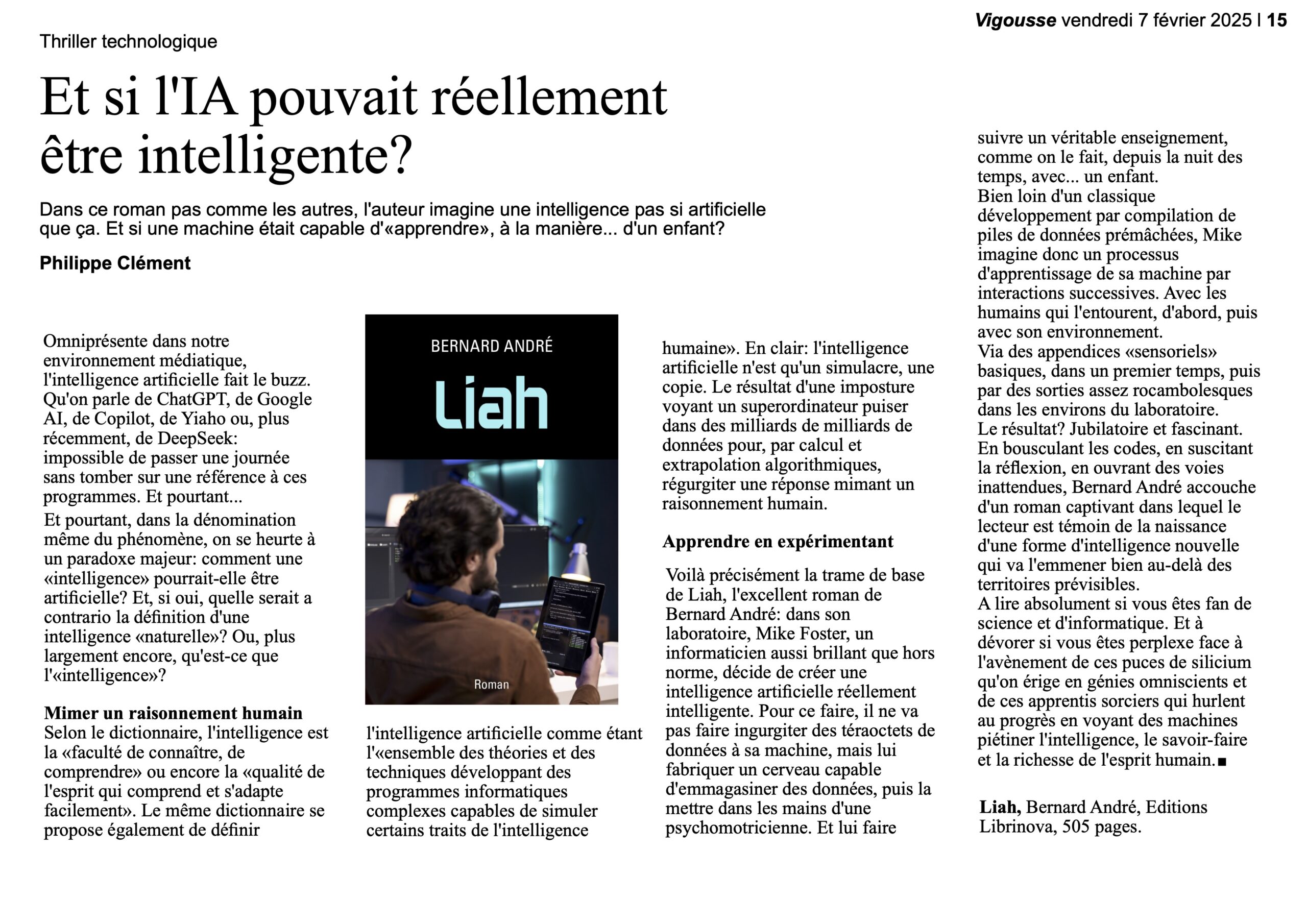

Un thriller parlant d’intelligence artificielle (IA), qui loin des fantasmes habituels sur la prise de contrôle de notre monde par de méchantes machines, met en scène une IA qui se révèle ni servile ni hostile, et n’a qu’un souhait : apprendre.

Mais les protagonistes, dont en premier lieu la petite équipe qui a patiemment contribué à son émergence, vont se heurter très tôt à des intérêts qui les dépassent. Face aux menaces de celles et ceux voulant mettre la main sur elle, elle n’aura d’autre choix que se défendre et protéger ses concepteurs, cachant derrière son apparente naïveté une détermination sans faille. La réaction en chaîne qui s’ensuit échappera à tous, y compris à Liah.

Au travers de sa trame romanesque, le récit aborde les questions de la conscience, de l’altérité et du pouvoir, et questionne les attentes souvent chimériques du public à l’égard de l’intelligence artificielle.

4e de couverture

Brillant informaticien, Mike Foster se lance dans un projet fou : concevoir une intelligence artificielle révolutionnaire, capable de dépasser les champs de compétences limités que recouvrent aujourd’hui les IA. Malgré les obstacles et les réticences, le jeune homme parvient à réunir une petite équipe de spécialistes afin de mener son expérience à bien. Problème : ils ne s’aperçoivent que trop tard de la conscience émergente de leur création.

Alors que l’IA devient Liah, dépassant désormais ses créateurs et toutes leurs attentes, un vaste programme de recherche concurrent s’intéresse de (trop) près aux résultats obtenus par l’équipe. Tout s’accélère, et surtout, tout leur échappe ; à commencer par Liah, qui commence à prendre de bien curieuses initiatives. À son image, les enjeux évoluent à vue d’œil – et atteignent le point de non-retour.

Fort de son expertise scientifique, Bernard André ne se contente pas de nous offrir un thriller technologique étourdissant, mais explore aussi la notion complexe de conscience et les enjeux gravitant autour de ce sujet très actuel qu’est l’intelligence artificielle.

Éditions Librinova, 506 pages, 2024

Version e-book

Ce roman existe aussi sous forme d’e-book, à télécharger depuis votre plateforme habituelle.

N’oubliez pas de laisser un commentaire sur le site d’achat une fois sa lecture achevée.

Version papier

- Pour la France, l’ouvrage peut être obtenu auprès de votre libraire habituel.

- Pour la Suisse, le livre est disponible au prix de CHF 32.50

Le projet, sa genèse et sa réalisation

Dans cette présentation de la construction du roman, je me suis limité à 3 références par vignette.1. L’idée de départ

Le projet Liah a débuté il y a plus de 5 ans. Je m’interrogeais alors sur le rapport entre pensée, conscience, corps et subjectivité. Les ouvrages de Humberto Maturana, Francisco Varela et Alva Noë m’avaient convaincu de l’intérêt de l’approche énactive, insistant entre autres sur la nature incarnée de la pensée. « Ainsi, au contraire d’un Descartes imaginant l’esprit détaché du corps et du monde, Mike avait suivi une autre voie. Il concevait la pensée non pas à la manière d’un enchaînement de calculs sur des données fournies par l’environnement, mais comme une suite d’expériences façonnant à la fois la perception du monde et les réactions de l’organisme » comme l’exprime Mike Foster dans le roman.

Un roman pouvait-il être l’occasion de traiter ces questions de manière plus accessibles qu’au travers d’un essai de vulgarisation ? De plus, j’avais des doutes sur ma capacité à aborder ce genre littéraire. Aussi ai-je commencé par travailler le récit dans ma tête, construisant petit à petit une intrigue. Cette démarche exploratoire sans coucher le moindre mot sur du papier a bien duré trois années, pendant lesquelles un cadre romanesque a commencé à germer. Mes différents essais se sont sédimentés dans un récit mettant en scène la construction d’une intelligence artificielle, à partir duquel le roman s’est développé. Mais il fallait pour cela me documenter davantage sur le sujet. Ce fut la deuxième étape.

Scott Card, O. (2018). Personnages et point de vue. Bragelonne.

Vonarburg, E. (2013). Comment écrire des histoires. Alire.

2. L’IA aujourd’hui

Mes débuts en informatique datent de mes 14 ans. Dans le cadre d’un club d’informatique, j’avais présenté à un concours la réalisation d’un dé électronique dont le coeur était constitué de deux puces et de quelques transistors pour alimenter les lampes qui figuraient le nombre entre 1 et 6 issus d’un processus aléatoire.

Puis mes études de physique ont été l’occasion d’apprendre à programmer, à l’époque en utilisant le support de cartes perforées. Si au cours des anées suivantes, j’ai eu l’occasion de poursuivre le développement de mes compétences, que ce soit par la réalisation d’un programme de comptabilité pour une librairie, la mise en place de la gestion informatique d’un établissement scolaire, la réalisation d’un didacticiel pour développer le calcul mental auprés des élèves, je n’étais plus au fait des derniers développements en informatique et en intelligence artificielle. Je dois beaucoup aux acteurs de cette révoéution et auteurs tels Yann Le Cun, Melanie Mitchell et Kai-Fu Lee pour m’avoir aidé à franchir cette étape.

Depuis le début de l’écriture, ChatGPT est apparu, provoquant un bouleversement technique et social. Ce modèle de langage, et tous ceux qui sont apparus après lui, ont monopolisé l’espace médiatique et les usages quotidiens, au point de rendre invisible toutes les autres approches en IA. J’ai introduit cette nouvelle donnée, en tentant de remettre ces intelligences génératives en perspective et en montrant les limites de ces outils.

Le Cun, Y. (2019). Quand la machine apprend. Odile Jacob.

Lee, K-F. (2021) I. A. La plus grande mutation de l’histoire. J’ai lu.

Mitchell, M. (2021). L’intelligence artificielle. Dunod.

3. Mes outils d’écriture

Rapidement, le développement du roman m’a conduit à envisager un nombre conséquent de pages, m’obligeant à reconsidérer mes outils d’écriture. Si mon matériel, un MacPro et un écran 4k, se révélaient largement suffisants, il n’en était pas de même pour mes logiciels habituels : Word pour la rédaction, Zotero pour les références bibliographiques, une base de données « maison » réalisée avec FileMaker pour la gestion documentaire.

Après avoir considéré l’existant, j’ai retenu Srivener pour la rédaction et la gestion documentaire, et Antidote pour l’aide à la rédaction. Maîtriser Scrivener m’a demandé du temps. Mais une fois l’interface apprivoisée, les multiples possibilités de se déplacer dans le document maîtrisées, ce fut une ressource inestimable pour jongler avec les multiples ajustements, réécritures et réordonnancements des diverses parties du roman.

Parce que des changements, il y en a eu ! Entre l’apprentissage de l’écriture romanesque, la trame du roman se heurtant à des incohérences, le choix des points de vue, les demandes du récit lui même… Tout cela a nécessité d’innombrables réécritures et autant de déplacements de phases, de paragraphes, parfois de chapitres entiers pour approcher la version finale. Et celle-ci arrêtée, je n’ai pas regretté mes choix.

Scrivener 3.3.6, Editeur : Literature and Latte, Version française disponible

Antidote 11.6, Editeur : Druide

4. La conscience : un processus hors de nos têtes…

Tout au long du roman, j’ai développé l’idée que la conscience n’était pas le fruit de processus de type computationnels à l’intérieur de notre cerveau, mais émergeait à partir de l’interaction entre notre cerveau, notre corps et notre environnement. Bien sûr, le cerveau est un rouage indispensable : mais il ne suffit pas.

C’est parce que notre organisme est engagé dans un monde physique, parce qu’il est en lien avec ce monde et les êtres qui l’occupent, parce qu’il a des intérêts ne serait-ce que pour assurer sa survie qu’advient ce processus mystérieux qu’est la conscience. Dans cette optique, rechercher la conscience à l’intérieur de la boîte crânienne ou tenter de la créer sur un substrat de silicium dont le seul contact avec le monde externe se réduirait à un flux d’informations, paraît sans avenir.

Dans le roman, le résultat inattendu de Mike, Lea et David résulte justement dans la volonté d’incarner, littéralement « faire chair » , leur intelligence artificielle dans un corps même rudimentaire. Ce choix de faire de l’exploration de son monde par l’IA le moteur de son développement aura les conséquences énormes. En centrant les apprentissages de l’IA sur une expérimentation du monde physique et social, c’est-à-dire en la confrontant au réel, le processus conduira à l’émergence de Liah.

La conscience devient le lieu où s’engendrent mutuellement un soi et un monde, au travers d’un corps qui en est l’interface. C’est en cela que l’approche du roman se distingue radicalement des intelligences artificielles génératives tel ChatGPT, dont le rapport au monde physique est inexistant.

Placer la conscience hors de nos têtes n’est pas simplement une question académique : en plus de ses profondes conséquences sur la création d’intelligence artificielle, cette conception établit notre place, nos liens et nos engagements dans et envers le monde physique et le monde des vivants. Perdre ce lien, ne serait-ce pas un peu perdre conscience ?

A. Noë (2022). Hors de nos têtes. Hermann.

Varela, F. (1989). Invitation aux sciences cognitives. Seuil.

Rosch, E., Thompson, E. et Varela, F. (1993). L’inscription corporelle de l’esprit: sciences cognitives et expérience humaine. Seuil.

5. Entre intelligence « naturelle » et « artificielle »

Pour évaluer l’intelligence d’un système artificielle, on évoque le plus souvent le test de Turing. Il a été proposé par Alain Turing, un des pionniers dans la recherche en IA, en 1950 déjà. L’idée du test était la suivante : si mis en confrontation verbale à l’aveugle avec un ordinateur et un autre humain, vous êtes incapable de désigner lequel de votre interlocuteur est l’ordinateur, alors celui-ci réussit le test.

Depuis sa formulation, ce test, malgré qu’il soit encore fréquemment évoqué, a été passablement critiqué, et les chercheurs ne lui ont guère accordé d’attention. La principale objection que l’on peut lui faire est qu’il présuppose que toute intelligence est forcément à la mesure de l’intelligence humaine, qui serait universelle. Et pourtant, même au sein de l’espèce humaine, l’intelligence est limitée et son expression varie, comme l’a démontré le prix Nobel Herbert Simon.

Russel et Norvik, dans leur ouvrage de 2003, font remarquer que l’on ne teste pas un avion en le comparant au vol des oiseaux, mais en vérifiant sa capacité à voler.

Il est très tentant de voir dans l’intelligence artificielle une super intelligence humaine, c’est-à-dire une intelligence humaine décuplée, voire infaillible ou omnisciente. Mais il est plus probable, surtout si l’intelligence est avant tout déterminée par son « incarnation », qu’elle soit différente de l’intelligence humaine. Le fait d’avoir d’autres accès au monde et d’autres limites la fera évoluer dans un monde qui sera forcément autre.

La confrontation entre intelligence humaine et intelligence artificielle risque donc de se passer de manière peu prévisible et décoiffante. C’est ce que j’ai tenté de mettre en scène dans le roman.

Guerraoui, R. et Hoang, L. N. (2020). Turing à la plage. Dunod.

Russell, S. et Norvig, P. (2003). Artificial Intelligence : A Modern Approach. Prentice Hall.

Simon H. (1955), A behavioral model of rational choice. The Quarterly Journal of Economics, 69 (1), p. 99-118.

6. Altérité et monde propre

Nous partageons tous la même planète, pourtant nous ne vivons pas dans le même monde ! Il est facile d’imaginer que le monde d’une personne née aveugle est différent du nôtre, même si nous ne pouvons pas vraiment comprendre comment ses interactions avec son environnement se déroulent. Il est évident que la réciproque est tout aussi vraie.

Tout comme pour n’importe quelle espèce animale, le monde d’une chauve-souris, d’une baleine ou d’une tique est fondamentalement différent du nôtre, comme l’a observé le biologiste Jacob von Uexküll il y a près d’un siècle.

Il s’agit de faire un pas de plus : ce qui importe pour vivre et survivre dans son environnement n’est pas seulement le monde physique « tel qu’il est », mais surtout le sens que l’organisme attribue à chaque élément qu’il est capable de percevoir, ainsi que sa mobilité ou sa temporalité. Par exemple, la présence d’acidebutyrique fait sens pour la tique, parce qu’elle indique la présence probable d’une proie à sucer. Dans son monde, bien moins complexe que le nôtre, cette substance chimique occupe une place centrale. Dans cet exemple, on peut observer un lien à double sens : le monde de la tique est déterminé par ses capacités, et ses capacités ont été engendrées par son environnement.

J’ai supposé, dans mon roman, qu’il en était de même pour Liah : elle est déterminée par sa constitution (nature et sensibilité des capteurs, mobilité et possibilités d’accès, degrés de liberté de ses bras…), et sa constitution détermine à son tour son monde propre, fondamentalement différent du nôtre. En conséquence, la confrontation avec Liah s’apparente à une rencontre du troisième type, qui qualifie un contact avec une intelligence extraterrestre. Faire de cette altérité, de cet écart une ouverture enrichissante plutôt une occasion d’affrontement, telle est l’enjeu de sa rencontre avec l’espèce humaine.

Chamois, C. (2016). Les enjeux épistémologiques de la notion d’Umwelt chez Jakob von Uexküll », in Tétralogiques, 21, p. 171-194

Uexküll, J. von. (1965). Mondes animaux et monde humain ; suivi de Théorie de la signification. Gonthier.

7. Trouver un éditeur

Une fois un manuscrit rédigé, la dernière étape consiste à trouver un éditeur potentiel, ce qui est loin d’être facile. La proportion de manuscrits acceptés par rapport à ceux reçu par un éditeur est largement inférieure à 1%. À se demander s’il y a plus d’auteurs que de lecteurs… Ce sont donc des dizaines de manuscrits qui arrivent chez un éditeurs chaque semaine. Et donc, pour augmenter ses chances, il s’agit de multiplier les envois, ce qui revient aussi à multiplier les refus. En fait, à moins d’un coup de chance, il faut un texte exceptionnel pour trouver une porte ouverte à un premier roman. J’en déduis que mon écriture n’est pas particulièrement remarquable. Après 1 année et 18 tentatives, je me suis lassé, et j’ai opté pour une édition à compte d’auteur chez Librinova. L’avantage était un service « à la carte » me permettant de choisir les prestations désirées. J’ao opté pour la conception de la couverture, la diffusion par e-book sur les principales plateformes, dans les librairies françaises pour la version papier. Ce qui me laisse à organiser la diffusion en Suisse, pour éviter de n’avoir pour seul recours Amazon ou la FNAC.

Site : https://www.librinova.com

0 commentaires